Armistice

Si la France commémore le 11 novembre 1918 comme la fin de la Première Guerre mondiale, cette date ne marque en réalité que l’arrêt des combats sur le front ouest. Ce n’est pas encore la fin de la guerre à l’échelle du monde. Ce n’est pas non plus la démobilisation immédiate des soldats français (près de cinq millions de poilus rentrent entre 1918 et début 1921). L’armistice du 11 novembre 1918, signé à Rethondes, ouvre une période de règlement de la paix sur fond de recomposition des frontières en Europe et dans le reste du monde, suite à des traités successifs, s’échelonnant sur plusieurs années : Versailles (28 juin 1919), Sèvres (10 août 1920), Lausanne (24 juillet 1923).

La signature de l’armistice est vécue très différemment entre l’arrière et le front. Les soldats reçoivent d’abord la nouvelle avec un étonnement et une stupeur qui se transforment en joie retenue, chargée de la mémoire de leurs camarades morts. Les poilus sont souvent choqués par les réjouissances excessives d’un arrière qui, selon eux, n’a pas œuvré à la victoire militaire.

En effet, à Lyon, comme l’illustre le récit de Barthélémy Mermet, ce 11 novembre 1918 est célébré comme un jour de victoire « complète et définitive ». La liesse populaire s’empare des rues et les fenêtres se pavoisent de drapeaux tricolores, les festivités perdurent de nombreux jours. Cet enthousiasme révèle l’extrême anxiété vécue à l’arrière pendant ces longues années de guerre. Le moment reste cependant ambivalent, entre le soulagement et l’allégresse de la fin des combats et la tristesse des deuils qui touchent un très grand nombre familles.

La fracture d’incompréhension entre front et arrière se poursuit entre anciens combattants et non-combattants, malgré les fêtes du retour qui mettent en scène la réintégration symbolique des soldats dans la collectivité. Les enjeux du retour des soldats sont importants : la reconstitution territoriale, sociale, économique (soutenue par un nouvel emprunt national, celui de la paix en 1920), mais aussi la reconstruction de la communauté nationale avec la réintégration des combattants dans la vie civile et familiale.

Ce 11 novembre 1918, la paix reste à construire.

Des témoignages à découvrir

11 novembre

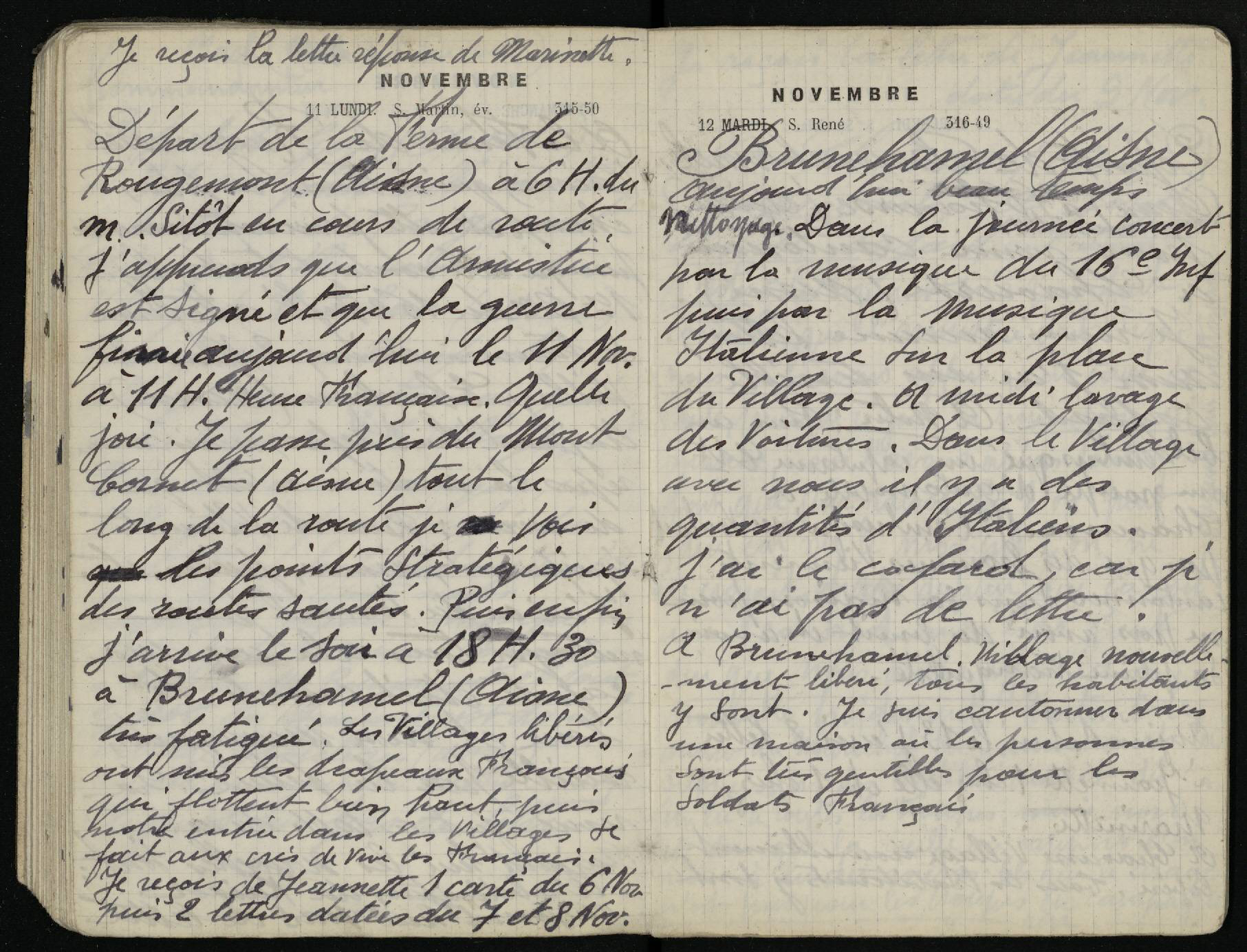

Départ de la ferme de Rougemont (Aisne) à 6 h du m. Sitôt en cours de route j’apprends que l’Armistice est signée et que la guerre finie (sic) aujourd’hui le 11 novembre à 11 h heure française. Quelle joie. Je passe près du mont Cornet (Aisne) tout le long de la route je vois les points stratégiques des routes sauter. Puis enfin j’arrive le soir à 18 h 30 à Brunehamel (Aisne) très fatigué. Les villages libérés ont mis les drapeaux français qui flottent bien haut, puis notre entrée dans les villages se fait aux cris de Vive les Français.

Je reçois de Jeannette une carte du 6 nov puis 2 lettres datées du 7 et 8 nov.

14 novembre

A noter : Le régiment n’a pas fait connaître que l’Armistice était signé, nous ne l’avons appris qu’en cours de route, puisque ce jour-là nous étions en marche, nous l’avons appris tout à fait que par racroc (sic) comme l’on peut dire, car sur le moment l’on ne le croyait pas de peur que ça soit un canard, aussi l’on peut dire que nous avons appris la nouvelle froidement. Pourtant le radio du Maréchal Foch annonçant la suspension des hostilités aurait dû être lu à toutes les troupes, mais non, et dire que la veille au rapport l’on nous a lu des âneries : tels que le cirage n’est pas pour les troupes en campagne – rire-

23 novembre

A Chaourse (Aisne)

Temps superbe mais très froid. Matin de corvée de bois pour les cuisines. A 11 h du m. départ pour la marche (marche d’entrainement) de 22 km environ. Prise d’armes pour la lecture de la lettre de félicitations du Président de la République, puis du Maréchal Foch et Maréchal Pétain.

Je reçois la lettre de J. datée du 20 nov 18.

Au rapport le capitaine Déat nous dit ne vous attendez pas à être encore libéré, car l’on ne libérera que par classe.

Puis à la prise d’armes le chef de bataillon Crillon nous dit que nous allons aller en Allemagne et que nous devons être disciplinés etc etc. (sic).

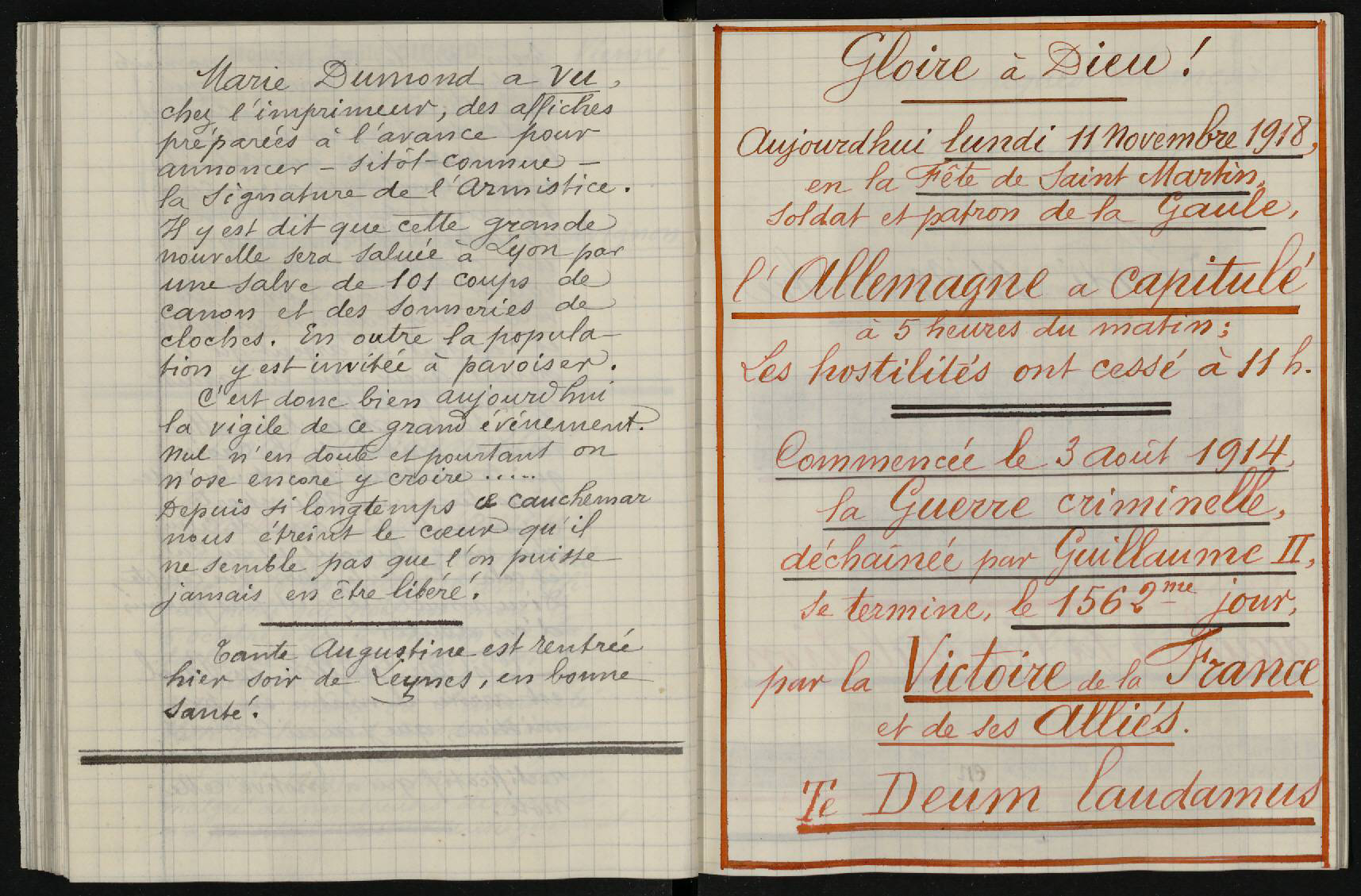

La journée de la Victoire

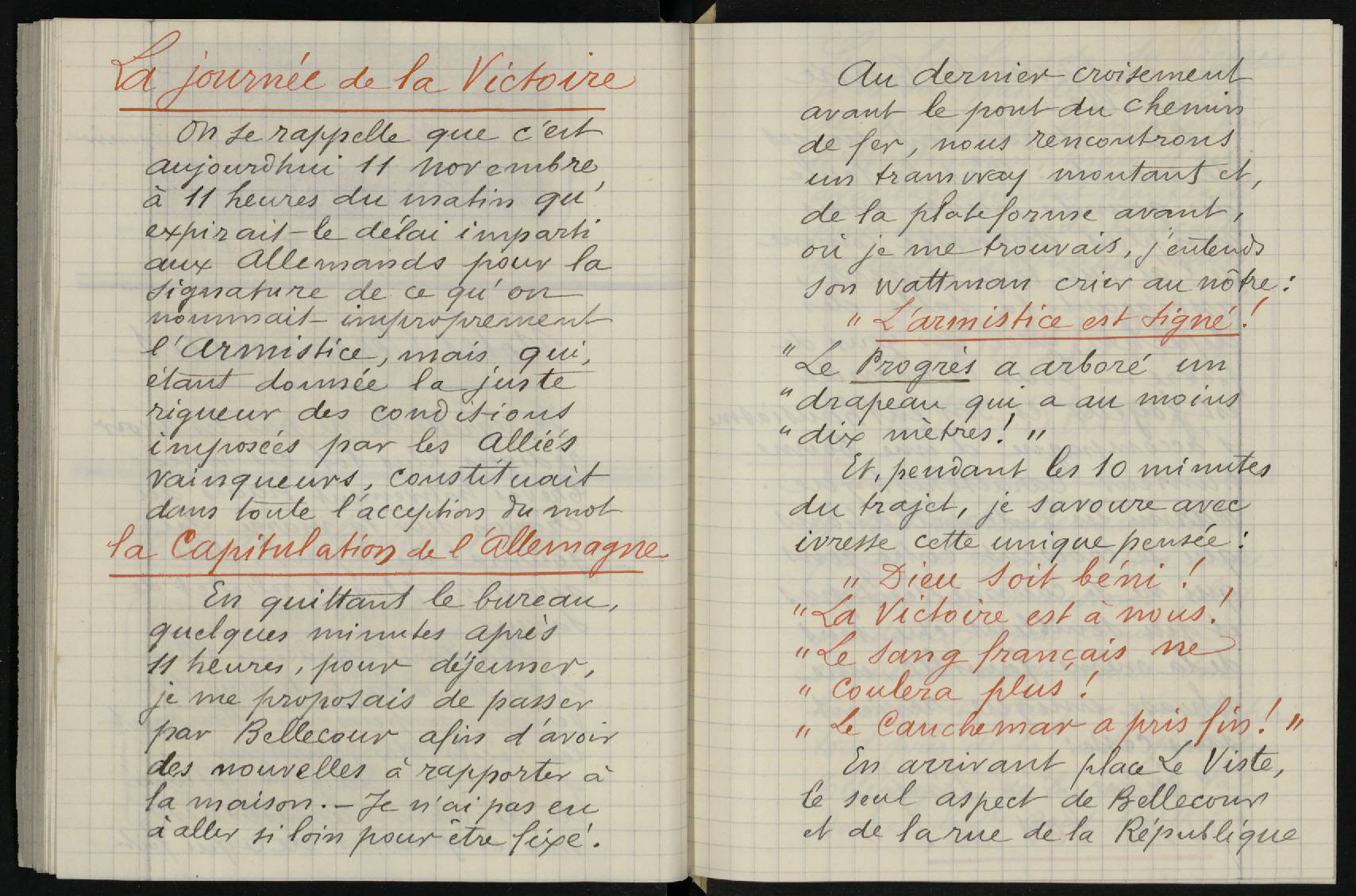

On se rappelle que c’est aujourd’hui 11 novembre à 11 heures du matin qu’expirait le délai imparti aux Allemands pour la signature de ce qu’on nommait improprement l’Armistice, mais qui étant donné la juste rigueur des conditions imposées par les Alliés vainqueurs, constituait dans toute l’acception du mot la Capitulation de l’Allemagne.

En quittant le bureau, quelques minutes après 11 heures, pour déjeuner, je me proposais de passer par Bellecour afin d’avoir des nouvelles à rapporter à la maison. Je n’ai pas eu à aller si loin pour être fixé. Au dernier croisement avant le pont du chemin de fer, nous rencontrons un tramway montant et de la plateforme avant, où je me trouvais, j’entends son wattman crier au notre : « L’armistice est signé ! » Le Progrès a arboré un drapeau qui a au moins dix mètres ! Et, pendant les 10 minutes du trajet, je savoure avec ivresse cette unique pensée:

Dieu soit béni !

La Victoire est à nous !

Le sang français ne coulera plus !

Le cauchemar a pris fin !

En arrivant place Le Viste le seul aspect de Bellecour et de la rue de la République me confirme la bonne nouvelle. Place et rue sont noires de monde. C’est la foule des grands jours, mais non plus angoissée, comme je l’ai vue trop souvent, assiégeant la salle des dépêches, avec des yeux de fièvre. Tout ce monde est joyeux et son enthousiasme s’accompagne d’une bonne humeur caractéristique. Parmi les interpellations qui se croisent entre gens qui ne se connaissent pas et qui semblent être tous de la même famille, une phrase unique revient sans cesse : Enfin, c’est fini : on les a !

Sur la façade du Progrès je ne vois pas le drapeau de 10 mètres annoncé par le wattman, mais il y est avantageusement remplacé par une grande pancarte portant ces simples mots : L’ARMISTICE EST SIGNE

Et tout naturellement ma pensée se reporte à une autre affiche, de dimensions plus modestes, mais combien éloquente aussi dans son laconisme, que j’ai vu affichée tout près de là, à la porte du Télégraphe de la rue de la Barre, le 1 er août 1914 : c’était la dépêche, copiée en tête de ce travail, qui apportait l’ordre de mobilisation Générale pour le lendemain. Entre ces deux documents, quels monceaux de cadavres émergeant d’un lac de sang ! D’autres sans doute pensent ainsi, ceux-là surtout que des deuils cruels ont frappés. Mais, pour l’immense majorité des passants, l’heure n’est pas aux rapprochements mélancoliques. Tout à la joie, à la joie populaire, spontanée, démonstrative, bruyante, exubérante ! On se félicite, on crie, on s’embrasse. On s’embrasse beaucoup, un peu plus que de raison peut-être, entre midinettes et poilus de toutes nationalités, de toutes couleurs… Mais la force de l’ambiance est telle que le moraliste le plus sévère se sent invinciblement porté à l’indulgence.

Sous mes yeux, un lourd camion automobile débouchant de la rue de l’Hôtel de Ville, chargé de je ne sais quels colis sur lesquels sont juchés une vingtaine de soldats américains en uniforme moutarde, est arrêté un instant devant le café Morel par l’encombrement de la chaussée ; il est aussitôt entouré par une bande de jeunes ouvrières qui manifestent clairement leur désir de fraterniser. Les galants « Tommies » ne se font pas prier. En un clin d’œil leurs admiratrices sont happées, hissées sur la voiture, qui parvient à se remettre en marche, surchargée de grappes humaines formant un groupe confus que l’on pourrait intituler : « apothéose franco-américaine » provoquant sur son passage les acclamations de la foule, tandis qu’autour du Cheval de bronze s’enchevêtrent d’échevelées farandoles.

Dans la rue on s’arrache des insignes aux couleurs alliées vendue 0,50 au profit des blessés. Non sans peine, je réussis à en acheter un qui, à partir de ce moment jusqu’au 25 novembre, date de l’entrée des Français à Strasbourg a orné ma boutonnière, surmonté de l’insigne du Sacré-Cœur. Je ne saurais mieux faire que de la fixer ici.

Mais le temps me dure d’apporter la joie à ma famille. Sous la floraison magnifique des drapeaux triomphants qui d’instant en instant s’épanouissent plus dense aux fenêtres – D’où sortent-ils tous ces drapeaux et quelle somme énorme représentent-ils au prix scandaleux tarifé par les marchands ? – Je gagne la rue Malesherbes. On ne sait rien encore, mais l’incertitude dure peu. Dès la porte, je clame la Victoire complète, définitive. Les yeux s’illuminent et, dans l’intimité, c’est en petit, une réédition des scènes de la rue.

Puis avant de se mettre à table, nous voulons nous associer, dans la mesure de nos moyens, au pavoisement général. Les 3 uniques drapeaux que nous possédons sont tirés du débarras, époussetés et distribués entre nos 4 fenêtres, où malgré leur lance bossuées, dédorées – l’une manque totalement – ils font bonne figure encore, parmi ceux dont s’ornent à tout moment de nouvelles fenêtres en face et à côté des nôtres…

Rentré au bureau juste pour apprendre que l’usine ferme –comme toutes les autres. Qui donc pourrait travailler un tel jour ? – Je consacre mon après-midi à la bonne tante Colombe. Là aussi je suis le messager de la bonne nouvelle, là aussi je m’emploie, avant toutes choses, à arborer aux fenêtres les drapeaux depuis longtemps relégués au grenier. Puis c’est – sur le thème d’actualité – l’habituelle causerie au coin du feu…

Peu à peu, le jour baisse et soudain, à la grave sonnerie du bourdon de Saint-Jean, se mêle une voix plus puissante. Une détonation sonore fait trembler les vitres. C’est le canon qui, des hauteurs de Ste Foy, commence à tirer, à raison d’un coup par minute, la salve de la victoire. J’écoute avec délices la double note du bronze pieux et martial, non sans avoir rassuré la pauvre vieille tante, un peu apeurée de ce bruit insolite…

Je redescends enfin, je vais l’entendre de plus près sur le quai, d’où l’on voit très bien l’éclair qui, sur la colline en face précède et annonce chaque coup. Sur la place Bellecour retraversée, rondes et farandoles continuent de plus belle…

Telle fut, pour moi, cette après-midi, que j’aurais voulu évoquer en traits plus saisissants ; mais il en est des grandes joies comme des grandes douleurs : les paroles sont impuissantes à les exprimer.

Des mille incidents dont j’ai été le témoin ému voici, pour en finir, celui qui m’a le plus frappé : Cours Gambetta, près de l’usine que je quittais pour la seconde fois, trois enfants jouaient – un petit garçon, deux petites filles, 20 ans à peine à eux 3 – avec du sable, ils avaient édifié une petite pyramide que l’un d’eux, comme je passais, couronnait d’un caillou blanc, en criant à pleine voix : « La guerre est finie ; enterré Guillaume II »

Inutile d’ajouter qu’à la Rédemption, à la prière du soir, à laquelle je me suis fait un devoir d’assister, de ferventes actions de grâce montèrent vers Dieu.

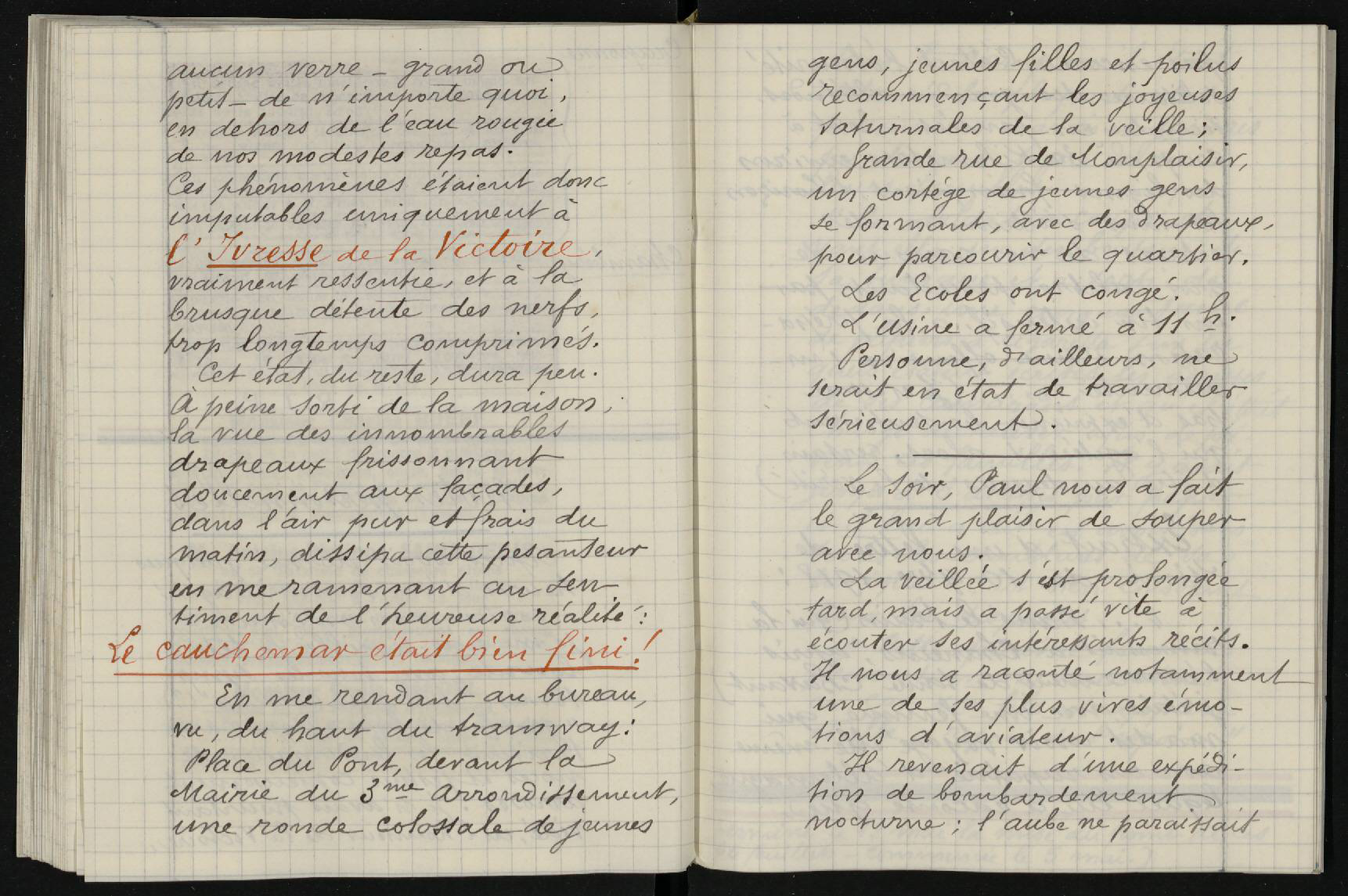

Après avoir dormi quelques heures d’un sommeil agité – contre mon ordinaire – je me suis réveillé, la tête lourde, avec tous les symptômes (« mal aux cheveux ») qui caractérisent les lendemains de noces et festins copieusement arrosés. Je n’avais pourtant vidé, en l’honneur de la Victoire, aucun verre – grand ou petit - de n’importe quoi, en dehors de l’eau rougie de nos modestes repas. Ces phénomènes étaient donc imputables uniquement à l’ivresse de la victoire, vraiment ressentie, et à la brusque détente des nerfs trop longtemps comprimés.

Cet état du reste, dura peu. A peine sorti de la maison, la vue des innombrables drapeaux frissonnant doucement aux façades, dans l’air pur et frais du matin, dissipa cette pesanteur en me ramenant au sentiment de l’heureuse réalité : Le cauchemar était bien fini !

En me rendant au bureau, vu du haut du tramway : Place du Pont devant la Mairie du 3 e arrondissement, une ronde colossale de jeunes gens, filles et poilus recommençant les joyeuses saturnales de la veille ; grande rue de Monplaisir, un cortège de jeunes gens se formant, avec des drapeaux, pour parcourir le quartier. Les écoles ont congé. L’usine a fermé à 11 h. Personne, d’ailleurs, ne serait en état de travailler sérieusement

Quelques évènements à venir